17 Aug.

Wenn wir über die Energiewende sprechen, reden wir oft in großen Zahlen. Gigatonnen CO2. Gigawatt erneuerbare Kapazität. Milliarden an Investitionen. Doch es gibt etwas viel Kleineres und viel Näheres, das eine überraschend große Rolle spielen könnte: die Daten aus unseren eigenen vier Wänden.

Die meisten Haushalte in Österreich verfügen bereits über einen Smart Meter. Diese Geräte messen den Stromverbrauch im Detail, in 15-Minuten-Intervallen, Tag für Tag. Das bedeutet, dass theoretisch jeder Haushalt ein präzises, nahezu in Echtzeit vorliegendes Bild seines Energieverbrauchs hat. Das ist eine Menge Daten und eine Menge Potenzial.

Welche Daten entstehen in unseren Haushalten?

Smart Meter erfassen nicht nur, wie viel Strom im Monat verbraucht wird. Sie messen auch, wann und wie er verbraucht wird. Alle 15 Minuten wird der Verbrauch registriert und, bei Haushalten mit eigener Erzeugung, auch die Produktion. Im Laufe der Zeit entsteht so ein detailliertes, dynamisches Profil des Energieverhaltens jedes Haushalts.

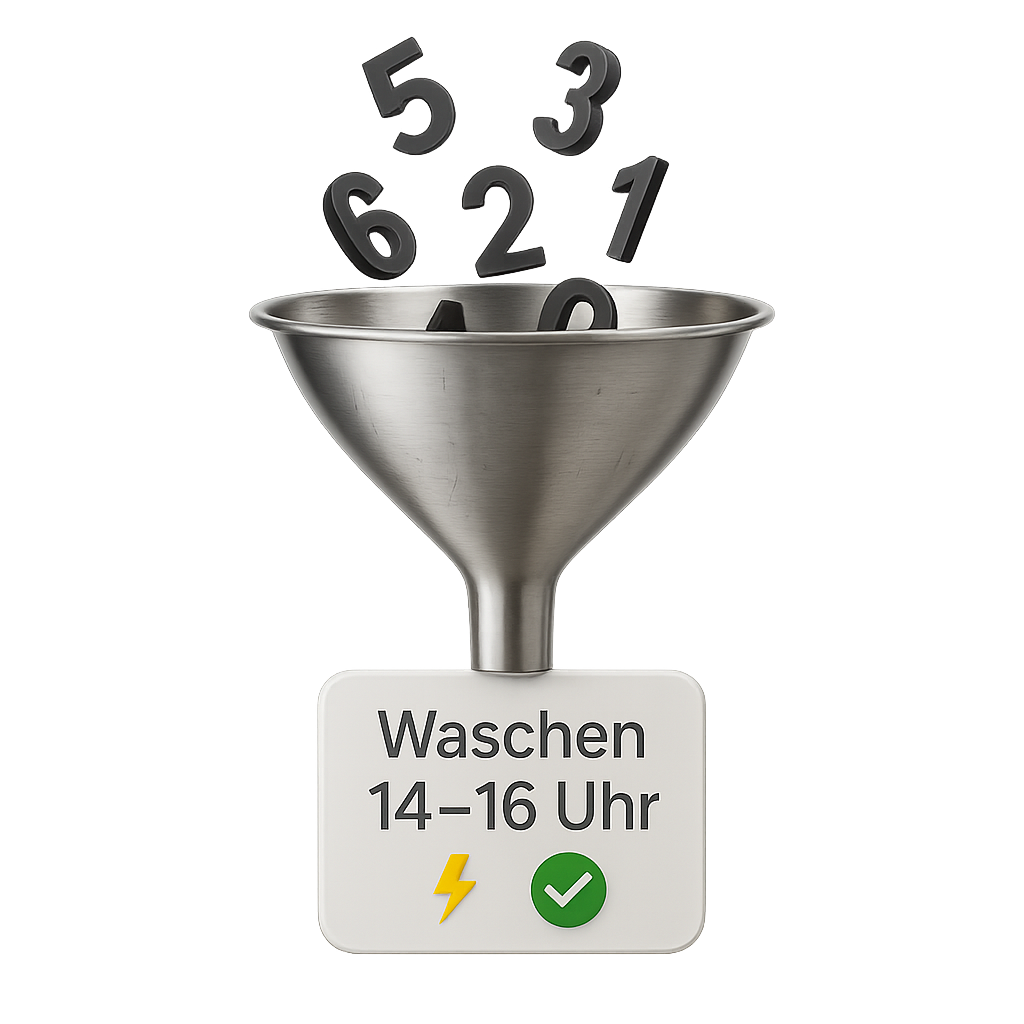

Aus diesen Daten lassen sich weit mehr Erkenntnisse gewinnen als nur die zu erwartende Höhe der Stromrechnung. Man kann Spitzenverbrauchszeiten erkennen, den Einfluss bestimmter Geräte wie Wärmepumpen oder E-Auto-Ladestationen sehen, den Eigenversorgungsgrad berechnen und sogar das Flexibilitätspotenzial abschätzen. Flexibilitätspotenzial bedeutet, dass sich der Verbrauch verschieben lässt, um besser zu erneuerbarer Erzeugung zu passen.

Wie kann das der Energiewende helfen?

Das Stromnetz verändert sich schneller als je zuvor. Mehr Solar, mehr Wind, mehr Schwankungen. Das bedeutet, dass flexible Nachfrage, also Haushalte, die ihren Verbrauch anpassen, wenn grüne Energie verfügbar ist, zu einem entscheidenden Baustein wird.

Flexibilität entsteht jedoch nicht von allein. Menschen müssen wissen, wann es sinnvoll ist, den Verbrauch zu verschieben. Sie brauchen Rückmeldung, Kontext und Motivation. Genau hier kommen Haushaltsdaten ins Spiel.

Wenn Haushalte Zugang zu ihren Smart-Meter-Daten haben und diese verständlich und umsetzbar präsentiert werden, können sie klügere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel den Geschirrspüler dann laufen lassen, wenn viel Solarstrom vorhanden ist. Das E-Auto zur richtigen Zeit laden. Oder das Heizverhalten so anpassen, dass es besser zur lokalen Erzeugung passt.

Im größeren Maßstab können aggregierte Haushaltsdaten auch Netzbetreibern und Gemeinschaften helfen, besser zu planen. Sie können Muster erkennen, Belastungspunkte feststellen und neue Möglichkeiten für Optimierungen auf Gemeinschaftsebene eröffnen. Das macht diese Daten wertvoll, nicht nur für einzelne Haushalte, sondern für das gesamte System.

Warum werden diese Daten kaum genutzt?

Trotz ihres Potenzials bleiben Haushaltsenergiedaten zumeist noch ungenutzt. Die Gründe sind vielfältig:

1: Zugang

Für viele Haushalte ist der Zugang zu ihren Smart-Meter-Daten mühsam. Selbst bestehende online Portale werden von Vielen daher nicht genutzt.

2: Komplexität

Rohdaten aus Smart Metern sind nur eine Zahlenreihe. Um daraus Nutzen zu ziehen, braucht es Analyse, Kontext und eine Übersetzung in alltagstaugliche Informationen.

3: Fehlende Anreize

Wenn kein klarer Vorteil – finanziell oder anderweitig – erkennbar ist, fehlt die Motivation. Ohne Werkzeuge, die Daten in Handlungen und Belohnungen übersetzen, bleibt das Engagement gering.

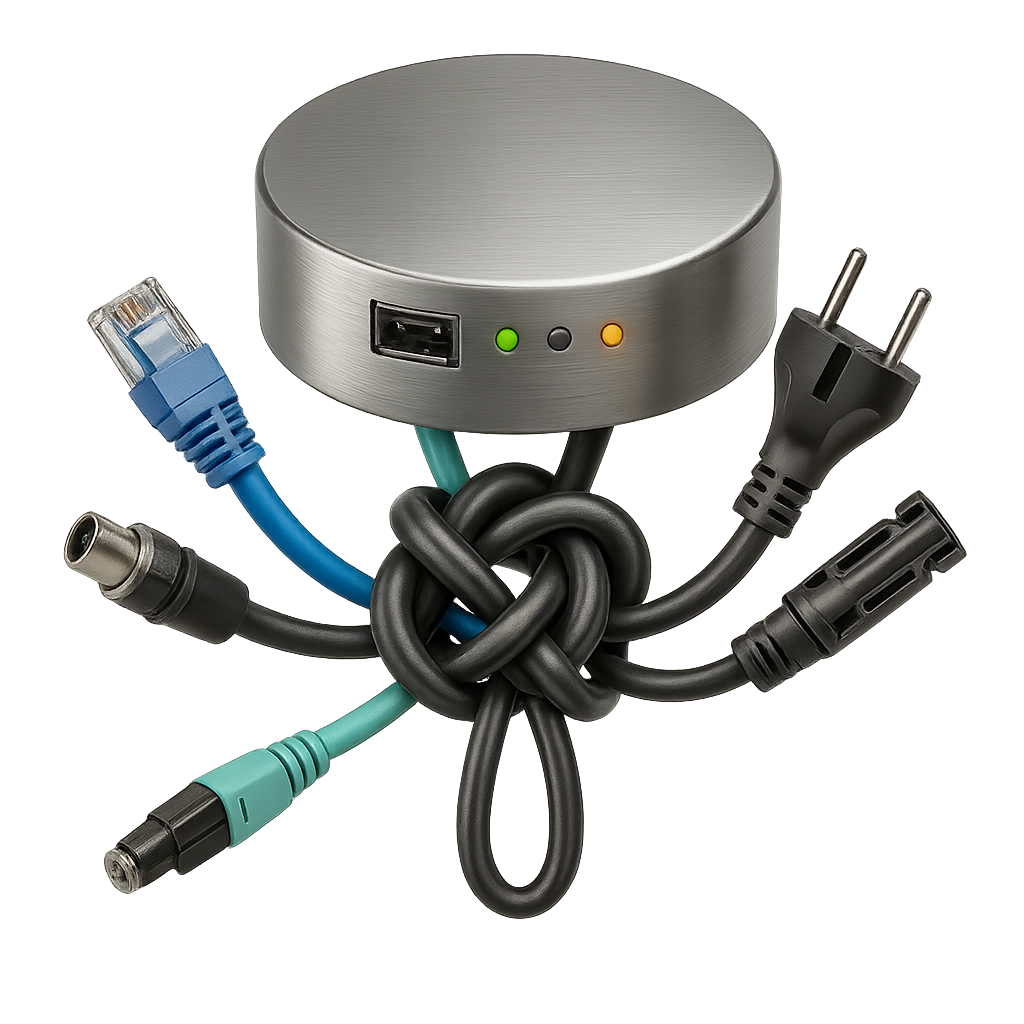

4: Zersplitterte Infrastruktur

Das Ökosystem für Energiedaten ist zersplittert. Jede Region oder jeder Netzbetreiber geht anders damit um. Das erschwert skalierbare Lösungen und einheitliche Nutzer:innenerfahrungen.

Von Daten zu Handlungen

Bei colibrie sind wir überzeugt, dass Haushaltsenergiedaten zu einem der mächtigsten Werkzeuge der Energiewende werden können, wenn wir beginnen, sie auch so zu behandeln. Das bedeutet:

- Haushalten einfachen und direkten Zugang zu ihren Daten geben

- Diese Daten in simple, nützliche Erkenntnisse übersetzen

- Die Erkenntnisse in alltägliche Entscheidungen integrieren

- Rückkopplungsschleifen schaffen, die kluges Energieverhalten belohnen

Mit Lumi, unserem intelligenten Energieassistenten, verfolgen wir genau diese Vision. Lumi verbindet sich direkt mit den Smart-Meter-Daten und lernt, wie jeder Haushalt Energie nutzt. So entsteht über die Zeit personalisierte Unterstützung, um Emissionen zu senken, Kosten zu reduzieren und den Beitrag zur Energiegemeinschaft zu erhöhen.

Haushalte existieren nicht in Isolation. Sie sind Teil größerer Systeme wie Nachbarschaften, Gemeinden oder lokaler Netze. Wenn wir Haushaltsdaten nicht nur für individuelle Vorteile nutzen, sondern um den Energieverbrauch bzw. die Produktion vieler Haushalte zu koordinieren, erschließen wir ein neues Niveau an Effizienz und Resilienz.

Die Zukunft ist schon da, nur ungleich verteilt

Österreich hat die technische Basis, um hier eine Vorreiterrolle einzunehmen. Smart Meter sind installiert. Energiegemeinschaften wachsen. Die digitale Infrastruktur verbessert sich. Was fehlt, ist die verbindende Ebene: die Software, die Dienstleistungen und die Nutzer:innenerfahrung, die aus Daten Handlungen machen.

Genau hier will colibrie den Unterschied machen. Indem wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht nur die Kilowattstunde. Indem wir Daten in Wirkung übersetzen. Und indem wir Haushalten helfen, aktive Teilnehmende der Energiewende zu werden, beginnend mit den Daten, die schon heute in ihren Häusern vorhanden sind.

Die Zukunft des Klimaschutzes hängt nicht nur davon ab, mehr zu bauen. Sie hängt auch davon ab, das Bestehende besser, intelligenter und gemeinsam zu nutzen.